Die Entnazifizierung des Magistrats

Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich 1938 wurde das österreichische Beamtentum neu geordnet, auf seine politischen Einstellungen überprüft und einer „Nazifizierung“ unterzogen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges waren nun der neu eingesetzte Bürgermeister Ernst Koref, sein Stellvertreter Albin Gebhardt und der Magistratsdirektor Egon Oberhuber wesentlich für die Entnazifizierung des Magistrats zuständig. Diese Entnazifizierung des Magistrats war bestimmt von der Entfernung von Mitarbeiter*innen, dem Begnadigen von Mitläufer*innen sowie dem Schaffen von Ausnahmeregelungen für Fachleute.

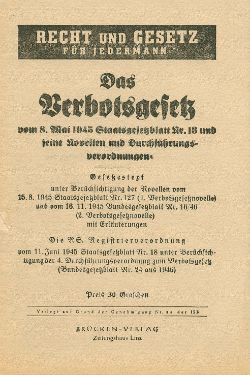

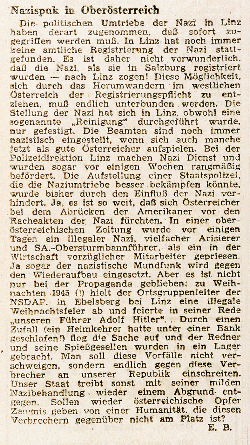

Bereits im Mai 1945 kam es zu ersten Entlassungen, wobei besonders aktive Anhänger der NSDAP in der illegalen Zeit ihrer Posten enthoben wurden. Diese erste Entnazifizierungsaktion fand zwischen Mai und Juli 1945 statt und betraf circa 1% der Magistratsbediensteten. Durch die zu jener Zeit veröffentlichten Entnazifizierungs-Richtlinien der Amerikaner hatte man eine Leitlinie, an die man sich bei der Entnazifizierung des Magistrats halten musste. So mussten beispielsweise so genannte „Alte Kämpfer“ der NSDAP (besonders verdiente Parteimitglieder vor dem 11. März 1938), hauptberufliche Mitarbeiter*innen der Partei, Kriegsverbrecher*innen, Funktionäre der NSDAP und viele andere entlassen werden. Ab Juli 1945 hatten die öffentlichen Bediensteten auch einen Fragebogen der amerikanischen Besatzungsmacht auszufüllen, wobei sie ihre Mitgliedschaft bei der NSDAP, deren Gliederungen und Organisationen offenlegen mussten. Mit dem Verbotsgesetz vom 8. Mai 1945 wurde ein zentrales Gesetz geschaffen, welches als Grundlage für die Entnazifizierung in ganz Österreich dienen sollte. Ein zentrales Element des Gesetzes war die Auflösung der NSDAP und aller nationalsozialistischen Organisationen. Basierend auf den amerikanischen Abbaubestimmungen beschloss der Linzer Stadtrat am 20. Juni 1945 Maßnahmen für die Entnazifizierung der Beamt*innen, Angestellten und Arbeiter*innen. Im Juli 1945 wurde basierend auf den amerikanischen Richtlinien 216 Personen entlassen und bis November 1945 stieg die Zahl der Entlassungen auf 469 an. Bei den entlassenen Personen handelte es sich in erster Linie um besonders aktive Nationalsozialisten. Weitere Entlassungen - basierend auf ihren Fragebögen - wurden von den Amerikanern im Winter 1945 ausgesprochen, da sie der Meinung waren, dass der Linzer Stadtrat nicht genügend Maßnahmen zur Entnazifizierung gesetzt hatte. Im Frühjahr 1946 fanden nur mehr einzelne Entlassungen durch den Stadtrat satt. Mit Stand November 1945 waren über 25% der Beamt*innen und Angestellten entlassen worden und in den zwei darauffolgenden Jahren blieb diese Anzahl relativ konstant. Gemeinsam mit den entlassenen Arbeiter*innen waren es 546 Bedienstete, die während der Entnazifizierung entfernt wurden.

Zu Beginn waren die amerikanischen Richtlinien und die österreichischen Gesetze gleichzeitig gültig, aber mit Juni 1946 begann der Stadtrat der Entnazifizierung das Verbotsgesetz von 1945 zugrunde zu legen. Im April 1946 wurde angegeben, dass es 19% ausgewiesene NS-Anhänger*innen in der städtischen Verwaltung gab. Bei den 2.400 Arbeiter*innen lag die Anzahl der Nationalsozialisten bei nicht einmal 2%, bei den Beamt*innen und Angestellten waren es 40%, bei den Akademiker*innen waren es 55% und bei den Dienststellenleiter*innen sogar 77%. Mit Ende April 1946 waren es aber nur 339 der 4.143 Bediensteten, also um die 8% der Belegschaft, die wegen ihrer nationalsozialistischen Gesinnung entlassen wurden. Es war machbar, Bedienstete mit Zustimmung der Militärregierung weiterzuverwenden. So war es möglich, dass die Betroffenen in der Bilanz der Entnazifizierung als entlassen aufschienen, obwohl sie immer noch auf ihrem Arbeitsplatz tätig waren. Mit Stand April 1946 galten 19% der städtischen Verwaltung als deklarierte NS-Anhänger*innen. Im November 1946 galten immer noch 265 Beamt*innen und Angestellten (17%), welche im Magistrat tätig waren, nach dem Verbotsgesetz als Nationalsozialisten.

Am 24. Oktober 1945 wurde ein Ausschuss durch den Stadtrat eingesetzt, dem die Registrierung aller Nationalsozialisten oblag. Die Registrierung begann am 18. Februar 1946 und infolgedessen musste eine Sonderkommission alle registrierungspflichtigen öffentlichen Bediensteten und Pensionist*innen anhand des Verbotsgesetzes beurteilen. Beim Magistrat Linz waren es 303 Fälle, die zur Untersuchung vorgesehen waren, jedoch waren 1947 die Untersuchungen immer noch nicht abgeschlossen und bei der Entnazifizierung passierte in der Folge kaum noch etwas. Mit dem Nationalsozialistengesetz von 1947 endeten diese Sonderkommissionen. Nun galten einige der nach dem Verbotsgesetz von 1945 noch registrierungspflichtigen Personen als nicht mehr registrierungspflichtig. Diese wurden von den Listen entfernt und es verkleinerte sich damit der Anteil der Nationalsozialisten in der Belegschaft. Die Zahl der registrierten besonders belasteten Nationalsozialisten sank dadurch von 24,5% auf nur 9,9%. Mit dem Stadtratsbeschluss vom 13. Mai 1947 wurde ein Überprüfungsausschuss eingerichtet und es wurde mit der Wiedereinstellung der nunmehr entlasteten Bediensteten begonnen. Auch diese Überprüfungen gingen nur langsam voran. Noch 1949 stand eine Vielzahl dienstrechtlicher Entscheidungen aus. Belastete versuchten durch Widerruf oder die Gewährung einer Ausnahmeregelung durch den Bundespräsidenten den Status ihrer Belastung zu ändern. Mit 21. Dezember 1953 waren schließlich 460 der 530 entlassenen Mitarbeiter*innen wieder eingestellt worden, darunter sogar sehr schwer belastete. Bei diesen höheren Beamt*innen handelte es sich vor allem um jene Posten, die 1938 mit NSDAP-Mitgliedern besetzt worden waren. Eine Entlassung dieser Personen hätte die Normalisierung des öffentlichen Lebens gefährdet, so die Ansicht Bürgermeister Korefs, der daher pragmatische Entscheidungen zu treffen versuchte. Wie bescheiden letztlich die Entnazifizierung beim Magistrat ausfiel, wird daran ersichtlich, dass sie de facto mit der Pensionierung der letzten ehemaligen NSDAP-Mitglieder in den späten 1960er-Jahren ein Ende fand.

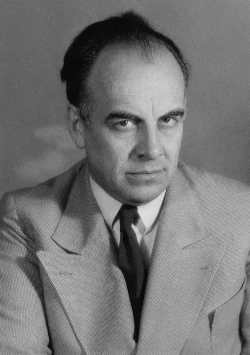

Der neu gebildete Stadtrat im Jahre 1946 mit Bürgermeister Dr. Ernst Koref. Koref war teilweise jüdischer Abstammung und sozialdemokratischer Spitzenpolitiker. Während der NS-Zeit war er wiederholt inhaftiert worden und entging nur knapp dem KZ. Von 1945 bis 1962 war er Bürgermeister von Linz und gemeinsam mit Albin Gebhardt und Egon Oberhuber maßgeblich für die Entnazifizierung des Magistrats Linz zuständig.

Albin Gebhardt war Vizebürgermeister von Linz (1945-1949, 1955-1965), Stadtrat (1949-1955) und für die Personalangelegenheiten und Sport (1945-1965) zuständig. Er gehörte zu den drei Personen, die hauptsächlich für die Entnazifizierung des Magistrats Linz verantwortlich waren, und trat bei einigen Fällen ehemaliger Nationalsozialisten für eine härtere Vorgangsweise ein.

DDr. Egon Oberhuber war von 1945-1960 Magistratsdirektor. Er wurde während der NS-Zeit als Dienststellenleiter am Magistrat abgesetzt und zur Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft der Stadt Linz (GWG) versetzt. Gemeinsam mit Bürgermeister Ernst Koref und Vizebürgermeister Albin Gebhardt war er vorrangig mit der Entnazifizierung des Magistrats Linz betraut.

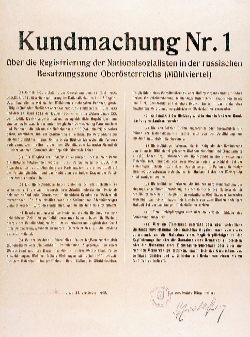

Kundmachung Nr. 1 über die Registrierung der Nationalsozialisten in der russischen Besatzungszone Oberösterreichs (Mühlviertel) vom 28. September 1945: Unterschrieben wurde sie von Ferdinand Markl, dem Bürgermeister der „Stadt Urfahr“. Die Registrierung in Urfahr fand bereits im Oktober und November 1945 statt. Da das österreichische Entnazifizierungsgesetz in der US-Zone erst später implementiert wurde, begann in Linz die Registrierung der Nationalsozialisten erst im Februar 1946.

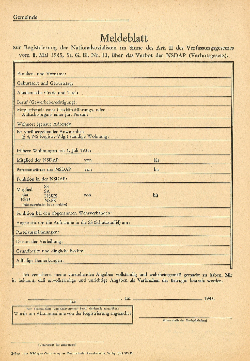

Meldeblatt zur Registrierung der Nationalsozialisten im Sinne des Art. II des Verfassungsgesetzes vom 8. Mai 1945, StGBl. Nr. 13, über das Verbot der NSDAP (Verbotsgesetz). Auf Grundlage des Verbotsgesetzes sollte die Entnazifizierung in ganz Österreich durchgeführt werden. Einer der Kernpunkte des Verbotsgesetzes war die Registrierung aller Mitglieder und Parteianwärter der NSDAP und aller Angehöriger der „Wehrverbände“: Schutzstaffel (SS), Sturmabteilung (SA), Nationalsozialistisches Kraftkorps (NSKK), Nationalsozialistisches Fliegerkorps (NSFKK).