Rückkehr zur Normalität: Start in das neue Schuljahr

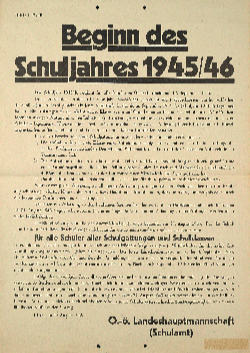

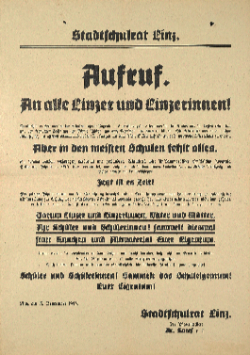

Als Zeichen der langsamen Normalisierung des Lebens und Rückkehr zum Alltag in Friedenszeiten kann der Beginn des Schuljahres 1945/46 angesehen werden, der in der amerikanischen Besatzungszone mit 17. September festgelegt wurde (in Urfahr begann das Schuljahr eine Woche später). Freilich war von „Normalbetrieb“ zu diesem Zeitpunkt noch lange keine Rede: Zunächst mussten die Schulen, die baulich noch halbwegs in Ordnung waren und deshalb als Flüchtlingsunterkunft gedient hatten, geräumt und so weit instandgesetzt werden, dass überhaupt an Unterricht zu denken war. Einige Schulgebäude – etwa die Figulyschule oder die Harbachschule – waren vollkommen zerstört. Bei vielen Schulen waren bei weitem nicht alle Räumlichkeiten nutzbar, sodass sich an vielen Standorten mehrere Schulen die vorhandenen Klassenzimmer teilen mussten. Der Unterricht fand vielfach im Schichtbetrieb statt, die einen vormittags, die anderen nachmittags bzw. an wechselnden Wochentagen. Die Schulgebäude wurden mangels Baumaterials und vor allem Fensterglas zunächst nur sehr provisorisch hergerichtet, elektrischen Strom gab es anfangs auch nicht. Während der anderweitigen Nutzung der Schulgebäude als Notunterkünfte war es außerdem zu Plünderungen gekommen, Schulmöbel wurden verheizt, technische Ausstattungsgegenstände gestohlen. Es galt also nicht nur die Gebäude instand zu setzen, sondern auch die Einrichtung wiederherzustellen. Daneben musste nach Vorgabe der Besatzungsmächte der Lehrkörper – so überhaupt anwesend und nicht etwa noch nicht aus dem Krieg heimgekehrt – entnazifiziert und ergänzt werden. Was den Lehrplan betraf, so wurde angeordnet, inhaltlich zum Stand von 1934, also vor den sogenannten „Ständestaat“, zurückzukehren. Anfang September wurden bei einer allgemeinen Schuleinschreibung die schulpflichtigen Kinder erfasst. Während über die folgenden Wochen und Monate weitere Schulräumlichkeiten renoviert werden konnten, stieg parallel dazu auch die Anzahl der Schülerinnen und Schülerinnen wegen Rückkehrern und Flüchtlingen an.

Über den Sommer konnten die schlimmsten Zerstörungen der städtischen Infrastruktur, wenn auch nicht gänzlich behoben, so doch Schritt für Schritt gemildert werden. Das Tempo des Wiederaufbaus war angesichts des gewaltigen Ausmaßes der Kriegsschäden bescheiden, was aber maßgeblich auf den Arbeitskräftemangel und das Fehlen von benötigten Materialien zurückzuführen war. Ab August konnte die Straßenbahn wieder zwischen Neuer Welt und Ebelsberg fahren, ab Ende September wurde dann der durchgehende Straßenbahnverkehr zwischen Remise Urfahr und Neuer Welt aufgenommen. Wer weiter nach Ebelsberg wollte, musste dort umsteigen. Das Straßenlicht ging in Linz an den Hauptstraßenzügen wieder am 31. August an. Die alte Gasbeleuchtung wurde bei der Instandsetzung aufgegeben und die Straßenbeleuchtung vollständig elektrifiziert. Apropos Gasversorgung: Ab 17. September wurde auch wieder für Privathaushalte in Linz Gas geliefert, aber nur in den Mittagsstunden und nicht zu Heizzwecken. Die Gasversorgung für die sowjetische Besatzungszone Urfahr war von den Amerikanern gekappt worden.

Viel zur Normalisierung des Lebens trugen auch die über den Sommer langsam wieder möglichen kulturellen Zerstreuungsmöglichkeiten bei: Die ersten Kinos öffneten bereits im Juli wieder ihre Pforten, Anfang September waren bereits sechs Kinos wieder in Betrieb. Auch das Landestheater nahm seinen Spielbetrieb Ende Juli wieder auf, Ende August folgte das Volkstheater Urfahr für die sowjetische Besatzungszone. Das städtische Kulturamt veranstaltete Mitte August einen ersten Liederabend im Rathaus, wobei diese Kulturangebote über lange Jahre begleitet waren von der Suche nach geeigneten Veranstaltungsorten, nicht zuletzt, weil unter anderem der Volksgartensaal nach einem Bombentreffer nicht mehr zur Verfügung stand. Passend zur Wiederaufnahme des kulturellen Lebens endete Anfang September das anfängliche von der US-Militärregierung ausgesprochene Fraternisierungsverbot für die amerikanischen Soldaten. Damit war auch eine Entspannung in der Beziehung zur amerikanischen Besatzungsmacht möglich.

Dokumente aus dem Archiv

Die folgenden Interviews wurden im Jahr 1965 vom damaligen Archivdirektor Wilhelm Rausch in Vorbereitung auf die Ausstellung "Linz 1945" geführt und aufgezeichnet. Daran schließen sich weitere Archivalien zum Thema Rückkehr zur Normalität an.

Interview mit Ludwig Rauscher über die wichtigsten Wiederaufbaumaßnahmen

Baudirektor Dipl.-Ing. Ludwig Rauscher zählt die „vordringlich zu beseitigenden Schäden“ wegen „dringendster Bedürfnisse für die Allgemeinheit“ auf. Die Liste umfasst über 60 Objekte.

Interview mit Franz Schiefthaler über die Instandsetzung der Straßenbeleuchtung

Dipl.-Ing. Franz Schiefthaler, Beamter in der Bauverwaltung, berichtet über die Instandsetzung der Straßenbeleuchtung in der Stadt.

Interview mit Ludwig Stoll über die Wasserversorgung der Stadt Linz im Jahr 1945

Stadtwerkedirektor Dipl.-Ing. Ludwig Stoll erzählt über die Kriegszerstörungen bei der Wasserversorgung und welche Schäden behoben werden mussten. Eine Anekdote betrifft die von den Amerikanern verlangte Chlorierung des Leitungswassers.

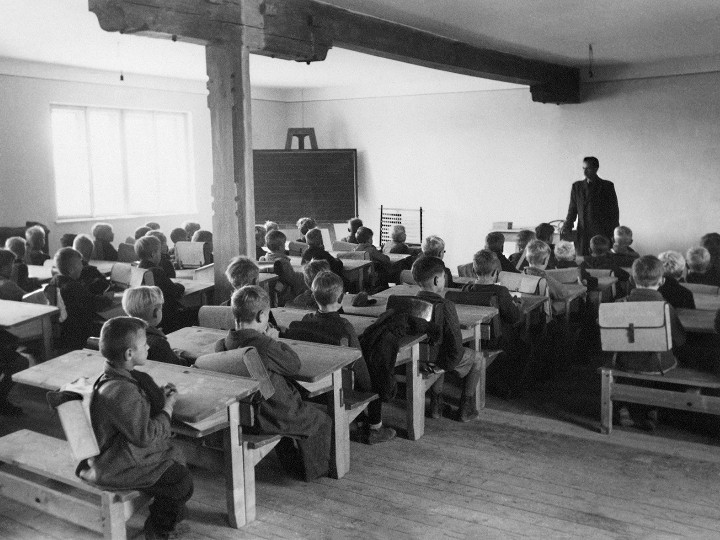

Die Raumnot wegen der zahlreichen zerstörten oder schwer beschädigten Schulen war in allen nutzbaren Schulgebäuden deutlich spürbar. Besonders betroffen war die Mozartschule, wo Klassen sogar im Kellergang unterrichtet werden mussten.

Zeitweise mussten im Gebäude der Mozartschule acht Schulen zugleich untergebracht werden, was neben Unterricht im Schichtbetrieb auch die Ausnutzung aller Raumreserven - wie hier Handarbeitsunterricht im Lehrmittelzimmer - bedeutete.

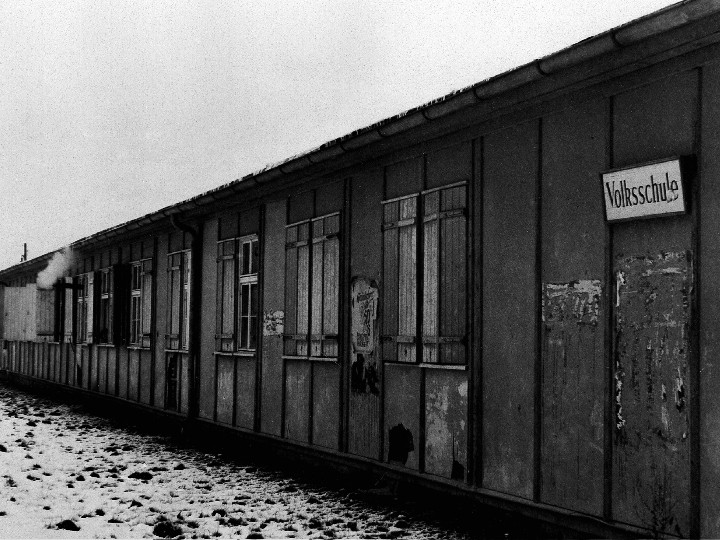

Am Bindermichl, wo sich große D.P.-Lager befanden, wurde der Schulunterricht anfangs in Baracken erteilt, bis 1953 an der Stadlerstraße eine neue Volksschule eröffnet werden konnte.

In der Neuen Heimat, einem Neubaugebiet, musste mangels Schulgebäudes eine Expositur im Laskahof als Notschule eingerichtet werden.

Die als „Kaiser-Franz-Josef-Jubiläumsschule“ errichtete Schule an der Figulystraße war eine von sechs Schulen in Linz, die durch Bombentreffer vollkommen zerstört worden waren.

Die Schule in Kleinmünchen an der Pestalozzistraße konnte wegen eines größeren Bombenschadens fürs erste nur eingeschränkt für den Unterricht verwendet werden.

Auch weiterführende Schulen blieben nicht von Kriegszerstörungen verschont: Hier im Bild der Wiederaufbau des Schulkomplexes an der Goethestraße/Südtirolerstraße.

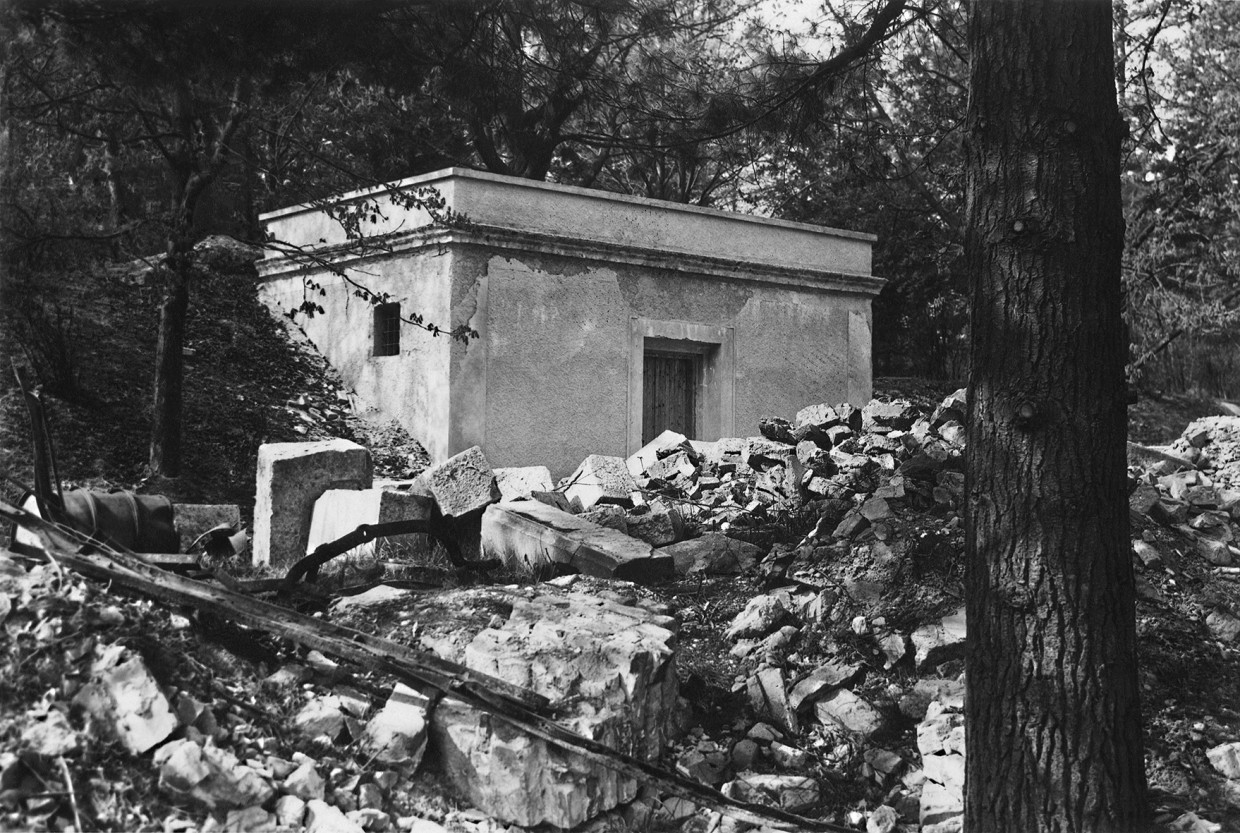

Die Wasserversorgung der Stadt war nicht nur wegen zerborstener Leitungen schwierig, dazu kamen noch Zerstörungen an den Wasserwerken selbst (hier der Wasserbehälter auf der Gugl), Schmutz und Fäkalien, die durch die kaputten Leitungen in das Wassernetz eindrangen, und Ausfälle bei der Stromversorgung für die Pumpwerke.

Bombentreffer sorgten nicht nur direkt für Schäden an der Wasserversorgung, sondern auch indirekt durch die Zerstörung der Schutzwälder. Auf dem Wasserwerksgelände in Scharlinz umfassten die Aufräumarbeiten auch einige aufzufüllende Bombentrichter.

Arbeiter reparieren einen nicht näher bezeichneten unterirdischen Kabelstrang.

Auf der Prioritätenliste ganz oben stand auch der Wiederaufbau des Allgemeinen Krankenhauses, welches durch insgesamt 125 Bombentreffer beschädigt war.

Der Hauptbahnhof, der als zentraler Verkehrsknotenpunkt mehrmals im Zentrum von Luftangriffen gestanden war, musste mehr oder weniger von Grund auf neu aufgebaut werden.