Die Teilung der Stadt Linz

Mit dem 1. August 1945 übernahm die Sowjetunion endgültig die Kontrolle über Urfahr und das Mühlviertels. Die so entstandene, für das kollektive Gedächtnis der Linzerinnen und Linzer prägende Teilung der Stadt war die Folge des sogenannten Zonenabkommens vom 9. Juli 1945. Für die Linzer Bevölkerung stellte die Teilung eine Katastrophe dar, wurde damit doch die bisher einheitlich verwaltete Stadt geteilt. Für Österreich als Ganzes bestand wiederum die Gefahr, dass das Mühlviertel dauerhaft unter sowjetische Kontrolle gerät und aus Österreich herausgelöst wird.

Auch wenn nach dem enthusiastischen Empfang bei der Befreiung der Stadt die Beziehungen zur amerikanischen Besatzungsmacht schnell abgekühlt waren, waren die sowjetischen Truppen in der Bevölkerung im Vergleich ein Angstbild. Als Anfang Juli zunehmend klar wurde, dass das Mühlviertel unter sowjetische Kontrolle geraten wird, setzte daher eine Fluchtbewegung nach Süden ein. Je nach Angabe flohen 250 bis 1000 Urfahrer Familien nach Linz, ebenso Angehörige anderer Nationen.

Die Auswirkungen der Zonengrenze auf die Verwaltung waren vorhergesehen worden, weshalb schon im Juli damit begonnen worden war, erste eigene Verwaltungsstrukturen aufzubauen und Leute dafür zu nominieren. So konnte bereits am 4. August die konstituierende Sitzung der Urfahrer Stadtregierung unter dem neuen Bürgermeister Ferdinand Markl abgehalten werden. Trotz der von den Sowjets angestrebten Eigenständigkeit von Urfahr akzeptierten diese zumindest stillschweigend die weiterhin bestehende und praktisch unerlässliche enge Verflechtung mit der Linzer Verwaltung. So war Markl gleichzeitig Bürgermeister von Urfahr und Stadtrat in Linz. Expliziten Anweisungen aus Linz an die Urfahrer Verwaltung stellten sich die Sowjets allerdings vehement entgegen, da damit direkt in ihren eigenen Machtbereich hineinregiert worden wäre.

Die Herausforderungen Urfahrs unter sowjetischer Besatzung waren ähnlich wie jene von Linz unter amerikanischer, allerdings waren sie anders gewichtet. Das Wohnungsproblem war in Urfahr geringer als in Linz, da viele Menschen über die Donau nach Süden geflüchtet waren. Im Gegenzug war die Versorgungslage bei Heizmaterial weit prekärer. Nach dem Abzug der Amerikaner drehten diese die Versorgung Urfahrs durch die sich in Linz befindlichen Gaswerke ab. Auch die Kohleversorgung funktionierte lange Zeit nicht oder nur unzureichend, weshalb man neben geringen Mengen an Heizöl fast ausschließlich auf Holz als Brennmaterial angewiesen war. Auch sonst hatten die Amerikaner bei ihrem Abzug nach Möglichkeit jede brauchbare Ausstattung ihrer Unterkünfte und Amtsräume mit nach Linz genommen, so dass die neuen Besatzer wieder von neuem durch die Zivilverwaltung und die Bevölkerung versorgt werden mussten.

Mit dem Einzug der neuen sowjetischen Besatzer mussten diese auch untergebracht und versorgt werden. Im Vergleich zu den Amerikanern requirierten die Sowjets weniger Privatwohnungen, da der Großteil ihrer Truppen in Lagern bzw. der ehemaligen Kaserne Dornbach kaserniert wurde. Das verringerte das Wohnungsproblem der Zivilbevölkerung, brachte aber auch den Vorteil, dass die Truppen besser kontrolliert und Übergriffe auf die Zivilbevölkerung offenbar reduziert werden konnten. Dennoch gab es Übergriffe, und gerade in der Anfangszeit der Besatzung und in den ländlicheren Randgebieten von Urfahr kam es zu zahlreichen Gewalttätigkeiten gegenüber der Bevölkerung und Vergewaltigungen von Frauen und Mädchen. Wurden derartige Übergriffe nachgewiesen, reagierte die sowjetische Führung allerdings scharf und ging bei der Bestrafung der Täter bis hin zur Todesstrafe. In den rückblickenden Erzählungen über die sowjetische Besatzung Urfahrs ist auffällig, dass mehrfach die Aussage fällt, dass sich die sowjetischen Soldaten vergleichsweise korrekt verhalten hätten. Sie blieben mitunter weniger negativ in Erinnerung als die Amerikaner. Zurückgeführt wurde das von den Zeitzeugen u.a. darauf, dass es sich bei den sowjetischen Truppen im August nicht mehr um Kampftruppen, sondern bereits um Besatzungstruppen gehandelt hat, die geordneter die Macht übernahmen.

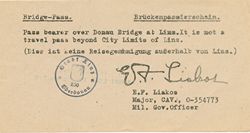

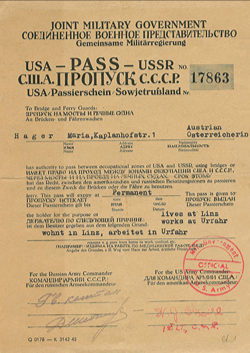

Die wahrscheinlich prägendste Erinnerung der Urfahrer und Linzer Bevölkerung an die Besatzungszeit und die Teilung der Stadt wurden die bis 1953 durchgeführten Brückenkontrollen. Bis zu 12.000 Menschen pendelten täglich zwischen den beiden nunmehr wieder getrennten Städten. Nachdem es in der Anfangszeit vor allem in der weiterhin verkehrenden Straßenbahn zu zahlreichen Schmuggelversuchen von Personen und Waren gekommen war, verschärften besonders die Sowjets ihre Kontrollen an den Brücken. Übertritte waren von Beginn an nur mit amtlichen Brückenpassierscheinen möglich. Bezüglich der Sowjets ist auch die Geschichte verbreitet, dass diese lediglich die Stempel gezählt hätten, da ihre ungebildeten Soldaten die Ausweise gar nicht lesen hätten können. Das wurde auf den Analphabetismus der sowjetischen Soldaten zurückgeführt, was völlig unbeachtet ließ, dass diese es im Gegensatz zu den Amerikanern als zusätzliche Hürde mit einem ihnen fremden Alphabet zu tun hatten. Die Erzählung ist daher vielmehr Ausdruck der Vorurteile der Bevölkerung den Sowjets gegenüber. Aus einem ähnlichen Vorurteil heraus bzw. gewissermaßen zu Propagandazwecken besprühten die Amerikaner über einen längeren Zeitraum die aus Urfahr nach Linz kommenden Leuten regelmäßig mit DDT zur Ungezieferbekämpfung (Läuse). Diese Maßnahme blieb der Bevölkerung nachhaltig als entwürdigend in Erinnerung.

Dokumente aus dem Archiv

Die folgenden Interviews wurden im Jahr 1965 vom damaligen Archivdirektor Wilhelm Rausch in Vorbereitung auf die Ausstellung "Linz 1945" geführt und aufgezeichnet. Daran schließen sich weitere Archivalien zum Thema sowjetische Besatzung an.

Interview mit Hugo Hebenstreit über Wohnungsbeschlagnahme und den Besatzungswechsel in Urfahr

Hugo Hebenstreit, Beamter des Magistrates der Stadt Linz, erzählt über die Beschlagnahme seiner Wohnung durch die Besatzungsmächte und den Besatzungswechsel in Urfahr.

Interview mit Armin Sturmberger über seine Erfahrungen mit den sowjetischen Besatzungstruppen

Architekt und früherer NS-Ratsherr Armin Sturmberger erzählt über seine vergleichsweise positiven Erfahrungen mit den sowjetischen Besatzungstruppen und die Brückenkontrollen auf der Nibelungenbrücke (Zusammenschnitt).

Interview mit Franz Schiefthaler über die Brückenkontrollen und die Unterschiede zwischen den Besatzungsmächten

Franz Schiefthaler, Beamter in der Bauverwaltung, erzählt über die Brückenkontrollen auf der Nibelungenbrücke und die Unterschiede zwischen den amerikanischen und sowjetischen Besatzungsmächten.

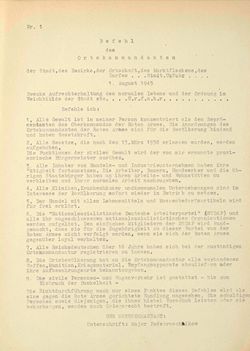

Der mit dem 1. August datierte erste Befehl der neuen Besatzungsmacht konzentrierte sich darauf die neuen Machthaber zu etablieren, aber den bisherigen Alltag weiterlaufen zu lassen. Im Unterschied zu den Amerikanern interessierten sich die Sowjets nur für die führenden NSDAP-Mitglieder und wollten die einfachen Parteimitglieder nicht belangen.

Neben der Entwaffnung der Bevölkerung und der Meldung feindlich gesinnter Subjekte konzentrierte sich der zweite Befehl der neuen Besatzungsmacht auf die Anordnung von Räumungsarbeiten. Punkt 6 spiegelt wider, dass den Sowjets eine möglichst rasche Wiedereröffnung von Unterhaltungseinrichtungen ein großes Anliegen war.

Der Bericht über die unkontrollierten Vorgänge im Lager Schlantenfeld illustriert den Zustand lückenhafter Kontrolle gerade in den ersten sowjetischen Besatzungsmonaten. Sowjetische Soldaten, aber auch die Lokalbevölkerung, nutzten die außergewöhnliche Situation, um sich auf verschiedene Weise zu bereichern oder auf nicht legale Weise selbst zu versorgen.

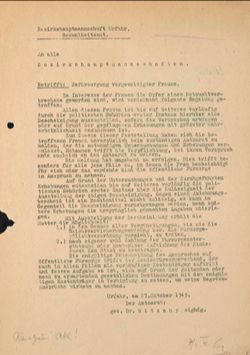

Während in der Stadt Urfahr selbst die Übergriffe der sowjetischen Soldaten laut Zeitzeugen nicht übermäßig waren, sah die Situation in den ländlicheren Gebieten des Mühlviertels oft anders aus. Schon im Oktober sah man sich deshalb gezwungen für vergewaltigte Frauen Unterstützungsmaßnahmen zu etablieren, was auf eine entsprechende Zahl dieser Fälle schließen lässt.

Die Mitglieder des Urfahrer Stadtrates von 1945. Vorne links: Peter Hofbauer (ÖVP), Josef Ebelseder (KPÖ, Vizebürgermeister), Ferdinand Markl (SPÖ, Bürgermeister), Emil Grinzinger (ÖVP, Vizebürgermeister); hinten von links: Josef Affenzeller (SPÖ), Josef Hödl (SPÖ), Matthias Multerberger (ÖVP) und Josef Hammer (KPÖ).

Funktionäre und Angestellte der Gemeindeverwaltung Urfahr (PDF | 9,52 MB)

Schon im Juli begann man mit den Planungen für eine eigenständige Urfahrer Stadtverwaltung, musste mit der Finalisierung der Liste aber noch auf die neue sowjetische Besatzungsmacht und deren Zustimmung warten.

Bericht über die Tätigkeit der Zweigstelle Urfahr des Fürsorgeteams (PDF | 5,10 MB)

Der Bericht über die Zweigstelle Urfahr des Fürsorge- und Jugendamtes vom September 1945 bis April 1946 zeigt, dass die öffentliche Fürsorge in den letzten Kriegsmonaten völlig zusammengebrochen war und nun mühsam wieder aufgebaut werden musste. Zusätzlich zu den heimischen Bedürftigen mussten zigtausende Flüchtlinge und durchziehende Soldaten versorgt werden. Wie die Bezeichnung „Zweigstelle“ ausdrückt, wurde auch dieser Bereich gemeinsam mit Linz organisiert.

Anträge auf Unterstützung nach Hausbeschlagnahmungen (PDF | 9,05 MB)

Zwar waren die meisten sowjetischen Soldaten in Lagern einquartiert, doch u.a. für die Offiziere wurden auch in Urfahr viele Häuser und Wohnungen beschlagnahmt. Als die Besitzer*innen sie zurückbekamen, fanden sie ihr Heim oft geplündert und verwüstet vor, da beim Auszug alles Brauchbare mitgenommen wurde. Wie diese zwei Fälle zeigen, konnte die Bevölkerung gerade in den ersten Jahren dahingehend mit wenig Unterstützung seitens Stadt und Land rechnen.

Viersprachiger Identitätsausweis für die Besatzungszonen (PDF | 2,13 MB)

Die Aufteilung Österreichs in verschiedene Besatzungszonen von Besatzungsmächten unterschiedlicher Sprache, brachte es mit sich, dass auch die bald aufkommenden Identitätsausweise für die Bevölkerung viersprachig ausgestellt und von jeder Besatzungsmacht einzeln mit Unterschrift beglaubigt werden mussten.

Auszüge aus dem Tagebuch Urfahr (PDF | 4,38 MB)

Das „Tagebuch Urfahr“ ist eine 311 Seiten starkes Manuskript, das die Ereignisse in Urfahr von 1945 bis 1955 aus der Sicht der Stadtverwaltung erzählt. Es wurde vom damaligen Urfahrer Bürgermeister Ferdinand Markl am 1. August 1955 unterzeichnet, wurde aber von seinem Sekretär Johann Pauk verfasst. Es stellt kein Tagebuch im eigentlichen Sinne dar, sondern eine überblicksartige Gesamterzählung der Ereignisse, mit einem spürbaren Bedürfnis die Leistungen der Stadtverwaltung zu betonen. Da nahezu keine Akten mehr über die innere Urfahrer Stadtverwaltung während der sowjetischen Besatzung existieren, stellt es die einzige ausführliche Quelle darüber dar.

Die Brückenkontrollen auf der Nibelungenbrücke wurden für bis zu 12.000 Menschen zu einem täglichen Ritual.

Nachdem mehrere Schmuggelversuche aufgeflogen waren, wurden auch die Straßenbahnen von den Besatzungsmächten stärker kontrolliert.

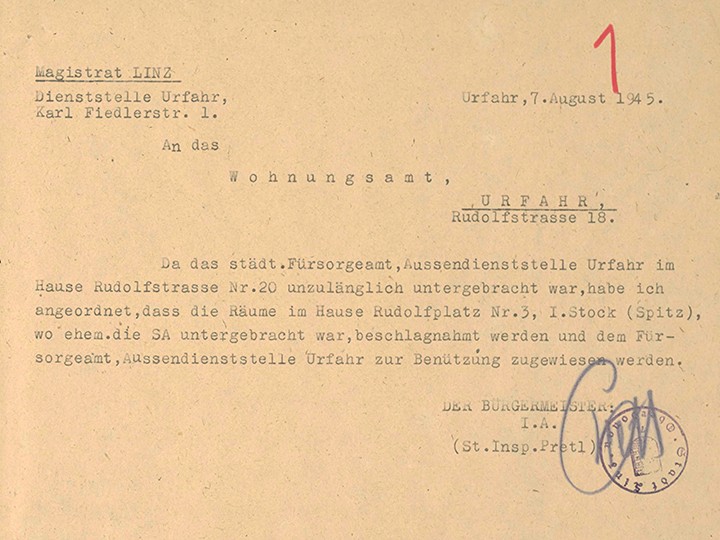

Im von der SA beschlagnahmten, von der jüdischen Familie Spitz „arisierten“ Gebäude Rudolfsplatz 3 wurde zunächst das Fürsorgeamt Urfahrs untergebracht.

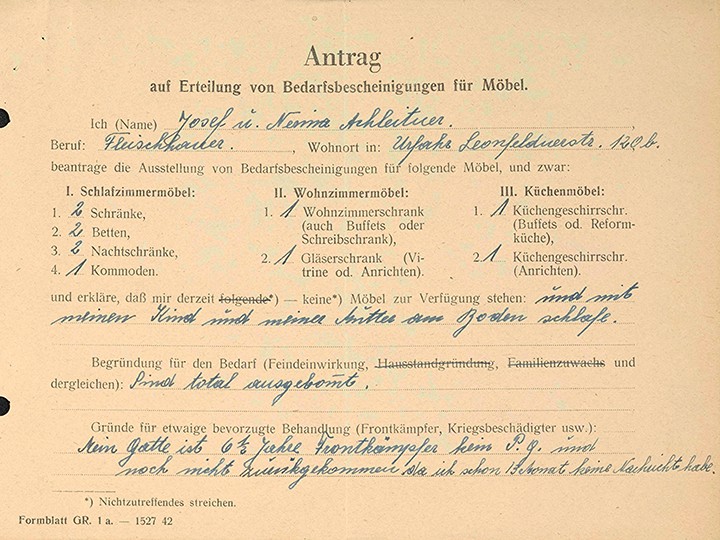

Möbelbedarfsbescheinigung der ausgebombten Fleischhauerfamilie Achleitner, deren Vater noch nicht aus dem Krieg zurückgekehrt war.

Der Linzer Bürgermeister Ernst Koref spricht 1953 bei der sowjetischen Führung wegen der Aufhebung der Brückenkontrollen vor.

Die Linzer Bevölkerung nutzt die freie Fahrt über die Brücke am ersten Tag nach dem Ende der Kontrollen am 9. Juni 1953.