Zonenabkommen, amerikanische Besatzer und das Besatzungsamt

Die Aufteilung der Besatzungszonen in Österreich war von den Alliierten nach fast einem Jahr Verhandlungen bis Kriegsende nicht vollständig festgelegt. Eine vorläufige Demarkationslinie zwischen den amerikanischen und den sowjetischen Truppen verlief von Norden nach Süden entlang der Bahnlinie Freistadt-Mauthausen und der Enns. Erst am 9. Juli 1945 wurden die Einflussbereiche der Besatzungsmächte endgültig vereinbart. Für Linz bedeutete dies allerdings eine Trennung von Urfahr, da der amerikanisch besetzte Teil des Mühlviertels an die Sowjetunion fiel und die Zonengrenzen zu Beginn kaum passierbar waren.

Der Linzer Teil, das Gebiet südlich der Donau, blieb wie schon seit Kriegsende unter amerikanischer Militärverwaltung. Entgegen der allgemeinen Ansicht, dort wäre alles einfacher gewesen, war auch der Alltag unter der Kontrolle der Amerikaner nicht konfliktfrei. Bereits mit der Übernahme des Linzer Rathauses am 5. Mai 1945 war die Verwaltung und später die Stadtregierung in Linz den Besatzern weisungsgebunden. Vor allem in den ersten Monaten der amerikanischen Besatzung stellte dies die Linzerinnen und Linzer vor große Herausforderungen. Statt als Befreier und Befreite musste man sich als Sieger und Besiegte miteinander arrangieren. Hauptursache dafür war das sogenannte Fraternisierungsverbot, eine Order, die besagte, dass jegliche soziale Interaktion – vom Händeschütteln bis zum Heiraten – von Besatzungssoldaten mit der lokalen österreichischen (und auch deutschen) Bevölkerung strengstens verboten war.

Dass sich dieses Verbot auf Dauer nicht durchsetzen ließ, wurde trotz der anfänglichen Ressentiments der Soldaten gegenüber dem „Feind“ schnell klar. Die Soldaten wollten, da der Krieg nun vorbei war, sich nicht mehr unbedingt an das strenge, militärische Reglement halten, wollten sich amüsieren und Spaß haben. Letztlich und obwohl gerade die sogenannten „Liaisons horizontales“ immer wieder hart bestraft wurden, mussten die Befehlshaber einsehen, dass das Verbot nicht durchzusetzen war. So gelang es schließlich General Mark Clark, das Verbot am 14. Juli 1945 zu lockern und am 4. September 1945 aufheben zu lassen.

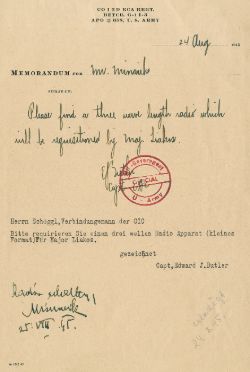

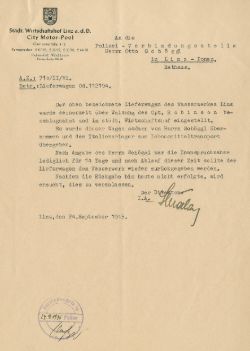

Aber nicht nur die Fraternisierung mit der örtlichen Bevölkerung brachte für die Militärführung Probleme mit sich. Generell stellte sich sehr bald nach Kriegsende ein allgemeines Disziplinproblem ein. Um diesem Problem und den damit einhergehenden Konflikten mit der Zivilbevölkerung entgegenzuwirken, versuchte man, die Soldaten mit Beschäftigungsprogrammen und einer komfortablen und abwechslungsreichen Umgebung bei Laune zu halten. Dies führte jedoch erst recht zu Schwierigkeiten, mussten doch sowohl die Unterkünfte als auch die Lokale und ähnliches von der Bevölkerung requiriert werden. Mit diesen Requirierungen wurde allerdings die Stadtverwaltung betraut. Zuständig dafür war eine eigene Stelle im neu gegründeten Besatzungsamt.

Als Verbindungsglied zu den Besatzern wurde dieses bereits im Mai 1945 im Linzer Magistrat geschaffen. Anfangs stand dieses Amt unter der provisorischen Leitung von Hanns Kreczi, der bis Kriegsende Sekretär von Oberbürgermeister Langoth gewesen war. Ab Ende Juni 1945 bis zur Auflösung des Amtes im April 1947 übernahm Wilhelm Matejka die Leitung. Dem Besatzungsamt unterstellt waren verschiedene Einrichtungen wie das Übersetzungsbüro, die Auskunfts- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und entlassene Soldaten, die Passagierscheinstelle sowie eine als Quartieramt bezeichnete Stelle. Diese kümmerte sich vornehmlich um die Unterbringung wohnungsloser Personen (Flüchtlinge, Soldaten, Heimkehrer etc.). Zusätzlich zu diesen Agenden ordnete der damalige amerikanische Stadtkommandant, Major Elias Liakos, einige Wochen nach Kriegsende an, ein Beschwerde- und Schadensamt zu errichten. Dieses sollte allerdings nur kurze drei Monate bestehen. Die Agenda war vornehmlich die Erhebung von zugefügten Schäden der amerikanischen Besatzungssoldaten zu dokumentieren. Dies wurde aber bald von den amerikanischen Militärbehörden selbst übernommen.

Nach Kriegsende leiteten die USA eine große Truppenreduktion ein, die Anzahl der amerikanischen Soldaten ging auch in Linz rasch zurück. Der Großteil der Militäreinheiten wurde in die Vereinigten Staaten zurückverlegt und nach der Kapitulation Japans aufgelöst.

Dokumente aus dem Archiv

Das folgende Interview wurde im Jahr 1965 vom damaligen Archivdirektor Wilhelm Rausch in Vorbereitung auf die Ausstellung "Linz 1945" geführt und aufgezeichnet. Daran schließen sich weitere Archivalien zum Thema amerikanische Besatzung an.

Interview mit Norbert Furthmeier über seine Eindrücke von amerikanischen Soldaten im Jahr 1945

Norbert Furthmeier, Beamter des Magistrates der Stadt Linz, erzählt über seine Eindrücke von amerikanischen Soldaten und ehemaligen Zwangsarbeitern aus seinem Wohnort Traun.

Besatzungskosten Vergütungsantrag Achleitner (PDF | 412 KB)

Durch amerikanische Besatzungssoldaten entstandene Schäden konnten später zurückgefordert werden. Beachtenswert ist dabei, dass dafür zwei Zeugen mit gutem Leumund nötig waren. Hier das Hotel Achleitner mit einer Zusammenstellung für in der Zeit von Mai bis Juli 1945 erlittenen Schäden.

Im Landhaus residierte die amerikanische Militärregierung, die im Winter 1945/46 von der 83. Infanteriedivision „Thunderbolt“ als Besatzungstruppe gestellt wurde.

In der ganzen Stadt waren amerikanische Einheiten stationiert, wie hier im Bild im Hauptzollamt.

Amerikanische Soldaten konnten sich hier in der Zollamtstraße auch mit alkoholischen Getränken versorgen, für Linzer war der Eintritt natürlich verboten.

Auch gegenüber der Landesgalerie am Haus Museumstraße 29 wehte die amerikanische Fahne. Dieses Gebäude wurde schon seit dem beginnenden 19. Jahrhundert vom Militär als Kommandogebäude und Verpflegungsmagazin genutzt.

Zur geistigen Versorgung der Linzer Bevölkerung mit demokratischen Büchern und Zeitungen wurde an der Ecke Promenade-Landstraße ein amerikanisches Auskunftsbüro mit einer Lesestube eingerichtet.

Sofern Hotels und Militärgebäude nicht von Flüchtlingen belegt waren, dienten diese der Unterbringung amerikanischer Soldaten, wie das Hotel Wolfinger am Hauptplatz für durchreisende Offiziere.

Die Diesterwegschule wurde als Soldatenunterkunft genutzt, später unterrichtete man dort die Kinder der amerikanischen Besatzungssoldaten.

Das „Käferfeld“ und auch der Froschberg waren von amerikanischen Offizieren sehr beliebt als Wohngegenden.

Zur Unterhaltung der Amerikaner gab es zahlreiche Clubs wie zum Beispiel den „Officers Club“ im Rosenstüberl am Beginn der Bürgerstraße. Tagsüber war der Eintritt auch für Zivilisten möglich, am Abend war er amerikanischen Offizieren vorbehalten.

Zur medizinischen Versorgung ihrer Soldaten beanspruchte die US-Armee die Landes-Frauen- und Kinderklinik in der Lederergasse.

Zur Orientierung der Soldaten stellte man große Wegweiser auf, damit die einzelnen militärischen Einheiten und auch praktische Dinge wie beispielsweise Wäschereien leichter zu finden waren.