Amtsübergabe an Koref

Während mit der Kapitulation des Deutschen Reiches am 8. Mai 1945 der Krieg in Europa offiziell zu Ende war, bereitete man in Linz mit der Amtsübergabe des NS-Oberbürgermeisters Langoth an den neuen provisorischen Bürgermeister Ernst Koref einen politischen Neuanfang vor. Die formelle Übergabe der Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger erfolgte im Festsaal des Linzer Rathauses in Anwesenheit von Franz Langoth und seinen engsten Mitarbeitern sowie dem amerikanischen Stadtkommandanten Major Gatling. Für viele verwunderlich dabei war, dass Koref sich ausdrücklich bei seinem Vorgänger für seine Arbeit im Sinne der Stadt Linz bedankte und ihm zum Abschied die Hand reichte. Mit dieser unerwarteten Geste begab sich der designierte Bürgermeister in eine heikle Situation. Einerseits wollte er damit wohl für eine möglichst reibungslose Übergabe sorgen und sich dadurch die Unterstützung und Loyalität der verbliebenen Magistratsbediensteten sichern. Andererseits riskierte er damit auch das Misstrauen der Amerikaner zu erregen, was zu diesem Zeitpunkt sicher problematisch war. Zweifellos spielte bei dieser Geste auch die persönliche Beziehung von Koref und Langoth eine Rolle, hatte doch der Vorgänger seinen Nachfolger 1944 vor der KZ-Haft bewahrt. Auch in späteren Jahren distanzierte sich Koref nie von Langoth. Generell war seine Einstellung zu manchen ehemaligen Nationalsozialisten eher nachsichtig als kritisch.

Mit seiner offiziellen Einsetzung ins Amt musste Koref nun einen provisorischen Stadtrat aufstellen, der ihn bei der schwierigen Aufgabe, die Situation der hungernden, überbevölkerten und teilweise zerstörten Stadt möglichst rasch zu verbessern, unterstützen sollte. Obwohl von den amerikanischen Besatzern ausdrücklich als „unparteiisch“ eingesetzt, positionierte Koref die Sozialdemokraten durch seine Einsetzung als Bürgermeister sowie durch seine Wahl der Mitglieder des Stadtrates von Anfang an in einer politischen Führungsrolle. Die Zusammensetzung desselben vollzog sich auf Basis der parteipolitischen Verhältnisse vor 1933, wodurch es fünf SPÖ-Mitglieder, vier Stadträte der ÖVP (bzw. vormals Christlichsozialen Partei) und zwei Sitze für die KPÖ gab. Die Deutschnationalen wurden allerdings auf Grund ihrer Vergangenheit explizit davon ausgenommen.

Bürgermeister Koref bewies mit der Wahl seiner Mitstreiter äußersten Weitblick, da alle von ihm ausgewählten Kandidaten für den Stadtrat der strengen Überprüfung durch die Besatzer standhielten. Selbst bei den christlichsozialen Stadträten achtete Koref darauf, dass diese nicht durch eine Tätigkeit im „Ständestaat“ belastet waren. Nach einer gründlichen Überprüfung durch den CIC und der Unterschrift einer eidesstattlichen Erklärung, niemals Mitglied der NSDAP oder anderen NS-Körperschaften gewesen zu sein, wurden die vorgeschlagenen Herren akzeptiert. Frauen waren in diesem Kabinett noch nicht vertreten. Am 15. Mai 1945 fand schließlich die konstituierende Sitzung der neuen Stadtregierung statt.

Wie ernst es den amerikanischen Besatzern mit der Verfolgung der Nationalsozialisten bzw. deren Ausschluss aus allen öffentlichen Bereichen war, wurde in der Verwaltung schnell klar. Bereits vor Kriegsende verfassten die amerikanischen Streitkräfte ein „Provisional Handbook for Austria April 1945“, das detailliert auflistete, wer mit welchem politischen Hintergrund aus öffentlichen Ämtern entfernt werden musste oder sollte bzw. wer auf Grund seiner Tätigkeit im Nationalsozialismus verhaftet werden würde. Davon waren auch Funktionäre der Heimwehr und der Vaterländischen Front nicht ausgenommen.

So wichtig die „Säuberung“ des Magistrats auch politisch war, praktisch brachte der Verlust vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ernst Koref und sein Führungsteam oftmals in prekäre Situationen. So berichtete der damalige Vizebürgermeister Albin Gebhart in einem Interview, wie fatal die Entlassung des letzten verbliebenen Amtstierarztes für die Bevölkerung gewesen wäre, hätte er sich nicht dieser Anordnung der amerikanischen Militärbeamten widersetzt. Ohne tierärztliche Beschau wäre der Verzehr von Fleisch jeglicher Art ein Gesundheitsrisiko gewesen. Daher wurde auch der amerikanischen Militärführung bald klar, dass nach einer anfänglich unsystematischen Entnazifizierung, zur Wahrung der Sicherheit und der Ordnung, ein praktischeres Vorgehen nötig war.

Die Frage der Entnazifizierung blieb auch in den folgenden Monaten ein kontroverses Thema zwischen der städtischen Verwaltung und den amerikanischen Besatzern. Die strikten Vorgaben wurden teils aus Notwendigkeit, teils auch aus Überzeugung oftmals umgangen. Erst dem Wirksamwerden der NS-Verbotsgesetze und der Registrierungspflicht für ehemalige Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten führte man ein geregeltes Vorgehen gefunden in dieser Sache ein.

Dokumente aus dem Archiv

Die folgenden Interviews wurden im Jahr 1965 vom damaligen Archivdirektor Wilhelm Rausch in Vorbereitung auf die Ausstellung "Linz 1945" geführt und aufgezeichnet.

Interview mit Ernst Koref zu seiner Amtsübernahme am 8. Mai 1945

Der provisorische Bürgermeister von Linz Ernst Koref beschreibt die Ereignisse rund um seine Amtsübernahme von seinem Vorgänger Franz Langoth am 8. Mai 1945 sowie sein weiteres Vorgehen in der darauf folgenden Zeit. Er stellt die Mitglieder des provisorischen Stadtrates sowie seine engsten Mitarbeiter vor.

Interview mit Albin Gebhart zur Amtsübernahme von Ernst Koref und den darauf folgenden Wochen in der Linzer Stadtverwaltung

Albin Gebhart, damals Vizebürgermeister und Personalreferent, berichtet über die mühevollen ersten Wochen und Monaten, besonders in Bezug der Personalsituation in der Linzer Stadtverwaltung.

Memorandum für das Büro des Bürgermeisters (PDF | 985 KB)

In den ersten Wochen trafen beständig, meist täglich, Memoranden des amerikanischen Stadtkommandanten, Major Liakos, beim Bürgermeister ein und stellte die neue Stadtführung oft vor scheinbar unlösbaren Aufgaben. Das vorliegende Memorandum dürfte eines der ersten dieser Art gewesen sein.

Amtsblatt Nr. 1, 1945, S. 5-7 (PDF | 1,33 MB)

Als Nachtrag im ersten Amtsblatt von September 1945 erschien eine Auswahl an Instruktionen aus der Verwaltung ersten Nachkriegswochen und -monate. Darunter die jene über die Einsetzung von Magistratsdirektor Oberhuber, die Ressorteinteilung der Stadträte, oder die Information an die Magistratsbediensteten, welche amerikanischen Offiziere befugt waren, Anweisungen zu erteilen.

Auszug aus der Autobiographie "Gezeiten meines Lebens" von Ernst Koref (PDF | 531 KB)

In seiner Autobiographie beschreibt Ernst Koref den Ablauf und die Ereignisse rund um seine offizielle Amtsübernahme als provisorischer Bürgermeister von Linz.

Auszug aus der Autobiographie "Kampf um Österreich" von Franz Langoth (PDF | 498 KB)

In seiner Autobiographie beschreibt Franz Langoth die Tage nach der Machtübernahme der Amerikaner und den Tag der Übergabe der Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger Ernst Koref.

Franz Langoth (20.8.1877 – 17.4.1953), ursprünglich als Lehrer tätig, war früh für die deutschnationalen Agenden in Linz politisch tätig. Ab 1933 engagierte er sich als Mitinitiator für das „Kampfbündnis“ zwischen Großdeutscher Volkspartei und NSDAP. Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich trat er in die SS ein und beantragte eine Aufnahme in die NSDAP, die ihm gewährt wurde. Ab 1938 fungierte er als Leiter der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt. Von 1940 bis 1944 war er außerdem Laienrichter am Volksgerichtshof, wo er nachweislich an der Verhängung von Todesurteilen beteiligt war. Ab 1. Jänner 1944 bis zu seiner Absetzung am 7. Mai 1945 bekleidete er das Amt des Oberbürgermeisters von Linz.

Egon Oberhuber (28.11.1896 – 5.2.1972) wurde in Wien geboren, besuchte aber in Linz das Gymnasium. In Wien absolvierte er mehrere Studien und erlangte sowohl das philosophische als auch das juridische Doktorat. Ab 1925 war er in Dienten des Linzer Magistrats tätig und bekleidete verschiedenste Leitungsfunktionen. 1941 schied er aus der Hoheitsverwaltung aus und wurde in die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft versetzt. Auf Grund seiner hohen Befähigung in Verwaltungsangelegenheiten berief Ernst Koref Egon Oberhuber am 8. Mai 1945 als provisorischen Magistratsdirektor in den Verwaltungsdienst zurück. Gemeinsam mit Koref sorgte er für den Wiederaufbau der zerstörten Stadt Linz und leitete die Geschicke der Verwaltung bis zu seiner Versetzung in den Ruhestand im Jahr 1960 mit Umsicht und Weitblick.

Hanns Kreczi (10.2.1912 – 25.6.2003) verbrachte seine Kindheit, Jugend und Studienzeit in Wien, bevor er 1939 in den als Magistratsdienst in Linz eintrat, wo er das Stadtarchiv und die Stadtbibliothek betreute. Noch im selben Jahr wurde er zum Wehrdienst eingezogen, von wo er 1944 kriegsversehrt entlassen wurde und in den Magistratsdienst, dieses Mal als Sekretär des Oberbürgermeisters Franz Langoth, zurückkehrte. Trotz seiner Tätigkeit für Langoth wurde er von dessen Nachfolger Ernst Koref fast unmittelbar übernommen und gerade in den ersten Wochen und Monaten mit zentralen Aufgaben wie dem Aufbau des Besatzungsamtes betraut. Ab 1948 war Kreczi Leiter des Kulturamtes und wurde schließlich 1952 zum Kulturverwaltungsdirektor befördert. 1977 wurde er in den Ruhestand versetzt.

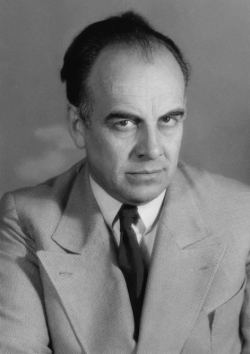

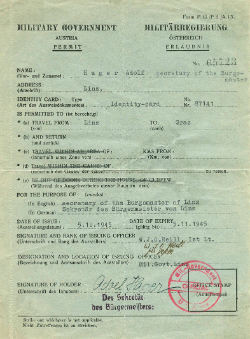

Mit Übernahme seiner Amtsgeschäfte begann Koref sofort, fähige Personen um sich zu scharen, die ihm helfen sollten, die immensen Herausforderungen der ersten Zeit nach Kriegsende zu bewältigen. Vor allem sein Sekretär Adolf Hager, dessen Name gerade in der ersten Zeit nach Kriegsende vielfach auftaucht, war oft im Auftrag des Bürgermeisters in Linz unterwegs. Zu diesem Zweck war er auch im Besitz einer entsprechenden Identity Card, die ihn überall als Magistratsbediensteten auswies.

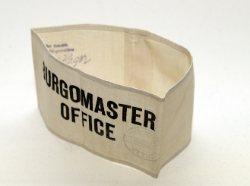

Neben der Identity Card gab es für manche Magistratsbedienstete spezielle Armbinden, die sie als Teil des zentralen Verwaltungsteams erkenntlich machten. Die Bezeichnung „Burgomaster“ für Bürgermeister war gerade in den ersten Wochen und Monaten nach Kriegsende auch in schriftlichen Dokumenten durchaus üblich. Möglicherweise half diese Schreibweise den amerikanischen Militärangehörigen näher an der korrekten Aussprache zu bleiben. Die abgebildete Armbinde war jene von Adolf Hager, Sekretär von Bürgermeister Ernst Koref.

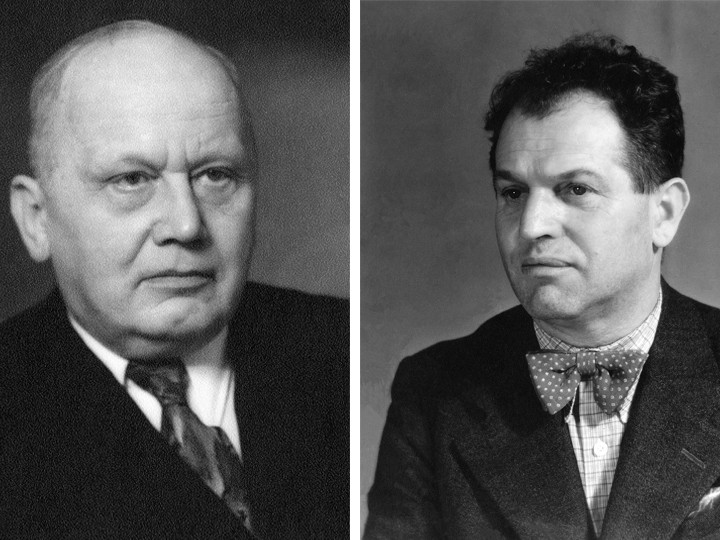

Die Mitglieder der provisorischen Stadtregierung (v.l.n.r.) Vizebürgermeister Emil Grinzinger, Vizebürgermeister Josef Scherleitner, Bürgermeister Ernst Koref, Vizebürgermeister Albin Gebhardt.

Vizebürgermeister und Personalreferent Albin Gebhardt bei der Arbeit.

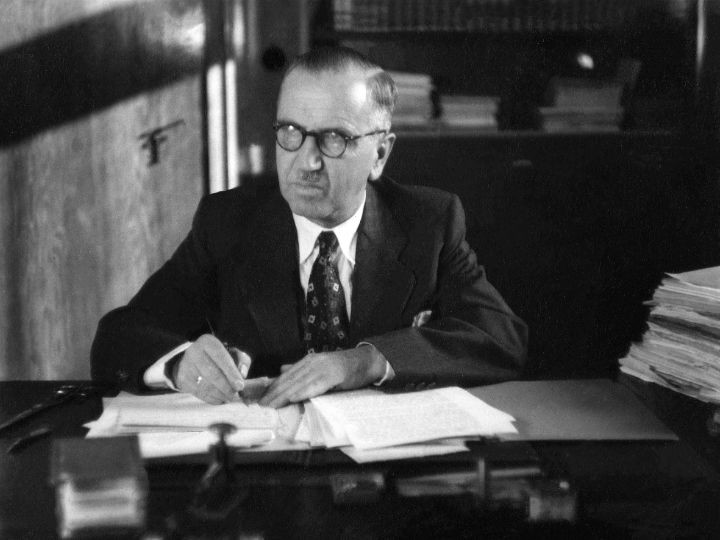

Bürgermeister Ernst Koref an seinem Schreibtisch, von dem aus er den Wiederaufbau von Linz koodinierte.

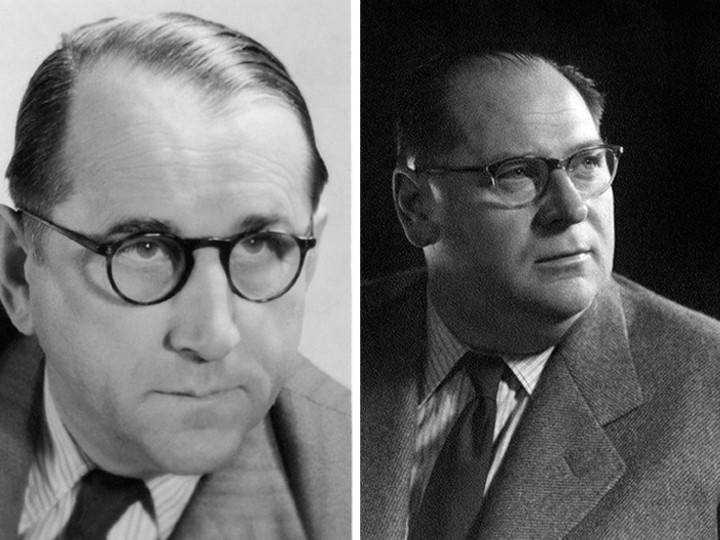

Fritz Müller und Karl Mitterbauer repräsentierten die ÖVP im Stadtrat (v.l.n.r.). Nicht im Bild, aber ebenfalls als ÖVP-Stadtrat tätig, war Karl Krenmayr.

Für die SPÖ im Stadtrat waren, neben den Vizebürgermeistern, Josef Reichl und Franz Steubl (v.l.n.r.).

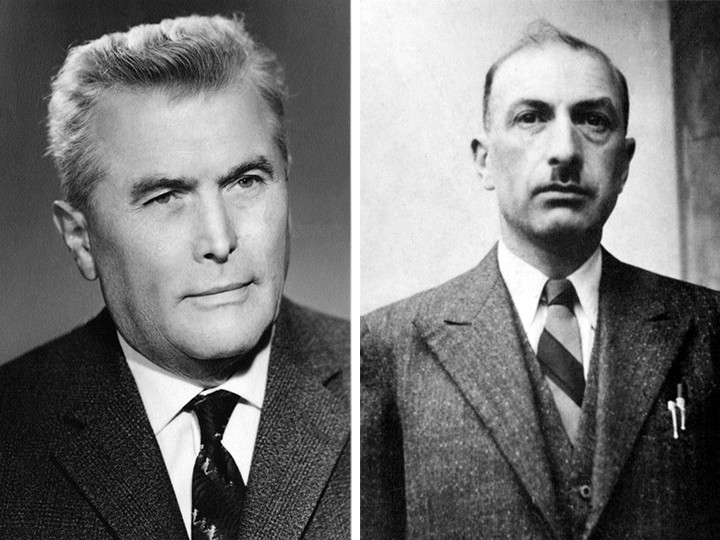

Als Stadträte für die KPÖ fungierten Franz Rammerstorfer und Otto Brunn (v.l.n.r.).