Verbrechen des NS-Regimes in der Endphase des Krieges

Ende April 1945 war der Frontverlauf aus Linzer Sicht schon zum Greifen nahe: Wien war bereits seit 13. April unter sowjetischer Kontrolle, die Rote Armee rückte immer weiter nach Westen vor. Aus der anderen Richtung wiederum waren die US-Streitkräfte nach Osten unterwegs, und am 29. April betraten erstmals alliierte Soldaten bei Passau oberösterreichischen Boden.

Die Ereignisse in der Endphase des Krieges überschlugen sich in diesen Wochen geradezu. Den Einmarsch der alliierten Truppen vor Augen, erfasste die NS-Machthaber ein fanatischer Aktionismus bei ihrem verzweifelten Versuch, die NS-Herrschaft aufrechtzuerhalten. An der Spitze dieser Versuche stand dabei Gauleiter Eigruber, der die Sprengung von Brücken sowie die (glücklicherweise vereitelte) Zerstörung der eingelagerten Kunstschätze in den Stollen von Altaussee ebenso verfügte wie die Ermordung aller im KZ Mauthausen inhaftierten Oberösterreicher. Am 30. April wurde im Gau Oberdonau das Standrecht eingeführt, um „Volksschädlinge“ schneller aburteilen zu können. Am selben Tag nahm sich Adolf Hitler in Berlin das Leben.

Einer, der als „Kritikaster und Meckerer“ schon länger die Aufmerksamkeit der Nationalsozialisten auf sich gezogen hatte, war der Leiter der Kartenstelle des Magistrats Linz, der 55-jährige Anton Anreiter. Er hatte wiederholt vor seinen Mitarbeiterinnen, darunter stramme „Parteigenossinnen“, das NS-Regime als unmenschlich kritisiert und diesem die Schuld daran gegeben, dass „das schöne Linz jetzt ein Trümmerhaufen“ sei. Am 30. April meinte er, dass es binnen 24 Stunden zu einem Waffenstillstand kommen würde und es dann wieder eine neue Regierung und ein freies Österreich geben würde. Die daraufhin folgende Denunziation endete in einem Schnellverfahren vor dem Standgericht am 1. Mai. Das von diesem gefällte Todesurteil wurde durch Gauleiter Eigruber umgehend bestätigt und Anton Anreiter bereits am folgenden Tag auf dem Barbarafriedhof erschossen.

Anreiter war nicht das einzige Opfer der sogenannten „Endphaseverbrechen“: Ebenfalls am 1. Mai wurden acht Mitglieder einer Freistädter Widerstandsgruppe nahe der Linzer Stadtgrenze in Treffling erschossen. Die im KZ Mauthausen inhaftierten führenden Köpfe des oberösterreichischen Widerstands, darunter Richard Bernaschek und Josef Teufl, wurden gemäß Eigrubers Befehl ermordet. Viele weitere Menschen, die sich den als sinnlos erkannten Durchhalteparolen widersetzten und den Einmarsch der Alliierten erleichtern wollten, um weiteres Blutvergießen und weitere Zerstörungen zu verhindern, verloren deshalb noch in den letzten Kriegstagen ihr Leben. Zehntausende jüdische KZ-Häftlinge wurden im April 1945 vom Osten Österreichs in so genannten „Todesmärschen“ in Richtung der Konzentrationslager auf oberösterreichischem Gebiet, nach Mauthausen und weiter nach Gunskirchen und Ebensee geschickt. Die Gewaltmärsche forderten über tausend Opfer.

Viele dieser Verbrechen blieben ungesühnt. Manchmal aber wurden die Verantwortlichen auch vor Gericht gestellt: Gauleiter Eigruber wurde 1946 durch ein Kriegsverbrechertribunal der Alliierten zum Tode verurteilt und ein Jahr später hingerichtet. Die Denunziantinnen Anreiters wurden ebenfalls in den Jahren 1946 und 1947 angeklagt und zu mehreren Jahren schweren Kerkers und Verfall ihres Vermögens verurteilt.

Dokumente aus dem Archiv

Die folgenden Zeitzeugeninterviews wurden vom Widerstandsforscher Peter Kammerstätter bzw. vom ehemaligen Archivdirektor Wilhelm Rausch geführt und aufgezeichnet. Daran schließen sich weitere Archivalien zum Thema Endphaseverbrechen an.

Interview mit Theresia Reindl über die Erschießung von Gisela Tschofenig

Archivdirektor Wilhelm Rausch befragte 1965 Theresia Reindl über ihre Erinnerungen als politischer Häftling im Frauengefängnis Kaplanhof und im "Arbeitserziehungslager" Schörgenhub. Theresia Reindl erlebte mit, wie in den letzten Kriegstagen noch Erschießungen stattfanden.

Interview mit Hans Marsalek über Bernascheks Tod im KZ Mauthausen

Im Interview mit Peter Kammerstätter berichtet Hans Marsalek, seinerzeit Häftling und Lagerschreiber im KZ Mauthausen, über die erneute Einlieferung Richard Bernascheks nach Mauthausen im März 1945. Laut Marsaleks Schilderung war Bernaschek zu diesem Zeitpunkt ein körperliches und psychisches Wrack. Bernaschek wurde später im sogenannten "Bunker" (Lagergefängnis) erschossen.

Interview mit Maria Schmelensky über die Verhaftung ihres Ehemannes

Interview von Peter Kammerstätter mit Maria Schmelensky, deren Mann Anton Schmelensky im September 1944 als kommunistischer Widerstandskämpfer verhaftet und im April 1945 im KZ Mauthausen getötet wurde.

Anton Schmelensky war ebenso wie Sepp Teufl in der Tabakfabrik Linz tätig.

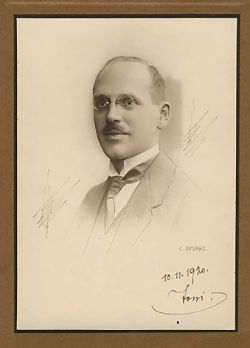

Anton Anreiter - hier auf einem Portrait aus dem Jahr 1920 - war der Leiter der städtischen Kartenstelle und bereits mehrmals durch regimekritische Bemerkungen aufgefallen. Seine Äußerung, dass nun der Krieg bald enden und ein neues, freies Österreich entstehen würde, zog ein Standgerichtsverfahren nach sich, in dem er zum Tode verurteilt wurde.

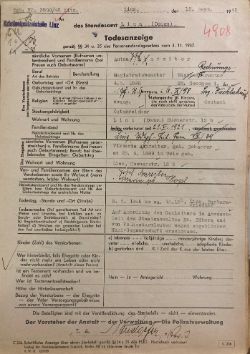

Der Eintrag ins Sterbebuch wurde bei Anton Anreiter erst im September 1945 nachgetragen, als die Kriminalpolizeistelle Linz dem Standesamt die Todesanzeige übermittelte. Neben Todesort und -zeitpunkt wird hier bei der Todesursache vermerkt, dass Anreiter auf "Anordnung des Gauleiters" wegen "angeblicher Nazi-Gegnerschaft" erschossen wurde.

Gisela Tschofenig, geb. Taurer (1917-1945) war schon in jungen Jahren in der Kommunistischen Partei aktiv. Nach der Internierung ihres Mannes im KZ Dachau war sie in Linz im Umkreis von Sepp Teufl im Widerstand tätig und wurde im September 1944 verhaftet. Zunächst im Frauengefängnis Kaplanhof inhaftiert, wurde sie nach dem Bombenangriff, der die Kaplanhof-Baracken zerstörte, ins "Arbeitserziehungslager" Schörgenhub gebracht, wo sie am 27. April 1945 erschossen wurde.

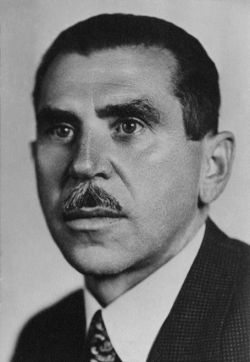

Richard Bernaschek (1888-1945) war als Landesleiter des Republikanischen Schutzbundes die zentrale Figur beim Ausbruch der Februarkämpfe 1934 gewesen. Er konnte zwar mit Hilfe von Nationalsozialisten 1934 aus dem Gefängnis nach Deutschland fliehen, ließ sich aber nicht vom NS-Regime vereinnahmen, ging ins Exil und kehrte erst 1939 nach Linz zurück. Nach dem Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 wurde Bernaschek verhaftet und wechselnd in Linz, Wien und im KZ Mauthausen inhaftiert. Am 18. April 1945 wurde er dort erschossen.

Josef Teufl (1904-1945) war Betriebsrat in der Tabakfabrik und Landesobmann der seit 1933 illegalen KPÖ Oberösterreich. Wegen seiner politischen Tätigkeit wurde er schon vor 1938 immer wieder verhaftet und stand nach der NS-Machtergreifung unter ständiger Beobachtung durch die Gestapo. Im September 1944 wurde Teufl wegen seiner Widerstandstätigkeiten verhaftet und ins KZ Mauthausen eingeliefert. Auch dort beteiligte er sich am Widerstand, wurde - wie alle politischen Häftlinge - wiederholt schwerst misshandelt und schließlich aufgrund Eigrubers Befehl am 28. oder 29. April vergast.

Im Jahr 1991 wurde auf dem Linzer Barbarafriedhof ein Gedenkstein für die am 1. Mai in Treffling erschossenen Mitglieder der Widerstandsgruppe "Freies Österreich" errichtet. An viele Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer, vor allem jene, die ihr Leben lassen mussten, erinnern heute neben Gedenkstätten auch Straßennamen im Linzer Stadtgebiet.

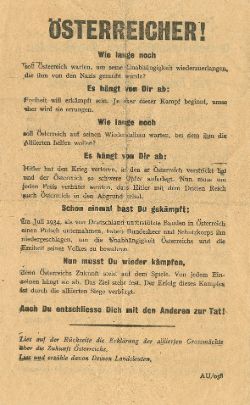

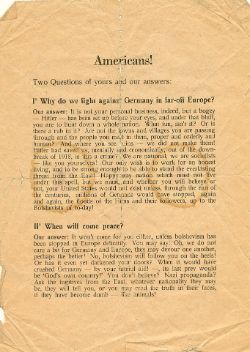

Flugblatt der Alliierten, mit dem der Widerstand in Österreich angefacht bzw. gestärkt werden sollte. Auf der Rückseite ist ein Teil der so genannten "Moskauer Deklaration" von 1943 abgedruckt, in der Österreich zum ersten Opfer der Hitlerschen Aggressionspolitik erklärt wurde. Ziel dieser Erklärung war, einen schnelleren Zerfall des NS-Regimes herbeizuführen. Das nachhaltigste Ergebnis war jedoch der "Opfermythos", mit dessen Hilfe sich Österreich nach 1945 jahrzehntelang seiner Verantwortung für Verbrechen während der NS-Zeit entzog.

Der Zweite Weltkrieg wurde nicht nur auf den Schlachtfeldern ausgetragen, sondern war auch ein Propagandakrieg, in dem beide Seiten versuchten, den Gegner zu demoralisieren oder auf die eigene Seite zu ziehen. Dieses nationalsozialistische Flugblatt zielte darauf ab, den amerikanischen Truppen einzureden, der gemeinsame Feind wäre der Bolschewismus, sprich die Sowjetarmee.

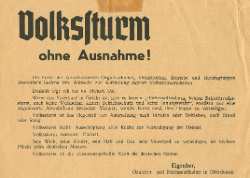

Mangels Uniform trugen viele Volkssturmangehörige lediglich Armbinden, die sie als solche auswiesen. In den letzten Monaten und Wochen des Krieges machten sich auch Volkssturmleute, darunter direkt von der HJ kommende Burschen, noch zahlreicher Verbrechen schuldig. So wurde die Erschießung der Widerstandskämpferinnen und -kämpfer in Treffling von Angehörigen des Volkssturms und der HJ durchgeführt.